Islam und Christentum können wie keine anderen Religionen auf eine lange Beziehung zurückblicken, die von Freundschaft, gegenseitiger Bereicherung, aber auch Konflikten begleitet war. Jede Konfliktsituation hatte ihre Besonderheiten und Ursachen. Auch heute erleben wir eine neue Konfliktsituation.Diese allein auf den Begriff „Terrorismus“ zu reduzieren, ist oberflächlich, naiv und eine Fehleinschätzung der gefährlichen Lage. Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte bringt uns nähere Kenntnisse: Schon bald nach Mohammads Tod (632) wurde Europa Zeuge einer ungeheuren politischen Stoßkraft der neuen Religion: fast 1000 Jahre langt dauerte die militärisch-politische Rivalität um die Herrschaft.

Hier einige Stadien: In der 2. Hälfte des 7. Jhdts eroberte Islam ganz Nordafrika; 711 fiel Spanien; Ende 732 scheiterte der islamische Vormarsch nach Frankreich. Im 9. Jhdt. fiel Sizilien an die Araber; 983 schlugen sie den römischen Kaiser Otto II. Dann änderte sich die Lage und die Araber wurden aus Teilen Mitteleuropas und Italien vertrieben. In Spanien behielten sie aber Granada bis 1492.

Kreuzzüge waren die Antwort der Europäer (1096-1270), doch wurde Jerusalem 1187 von Salahuddin Ayyubi erobert. Die Eroberung des Zentrums der oströmischen Kirche Konstantinopel (1453), die Belagerung von (1526) durch die Türken und die Eroberung von Budapest (1541) wirkten wie ein Schock.

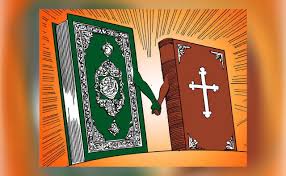

Was dachte Europa über diese Expansion und welches Bild hatte man von der neuen Religion? Diese Frage ist für die Beurteilung der heutigen Lage nicht unwichtig. Hier liegt ein fundamentaler Unterschied in der Sicht beider Religionen voneinander und ein Grund für die Konflikte bis heute: Der Islam erkannte von Anfang an das Christentum als eine legitime Offebarungsreligion an und sah den Koran als eine Fortsetzung der Bibel. Zwar kritisierte man die herrschende Deutung des Christentums durch die Christen, denoch wurden Jesus und Maria als unantastbare heilige Persönlichkeiten verehrt. Dagegen machte sich das Christentum schwer, den Islam als eine Religion und Mohammad als einen seriösen Menschen, geschweige als Propheten anzuerkennen. Etwa 100 Jahre nach dem Tode Mohammads setzte sich das Christentum durch Johannes von Damaskus (675?) mit dem Religionsstifter auseinander. Seine Grundgedanken wurden mit verschiedenen Variationen die Basis für das gesamte mittelalterlich-kirchliche Islamvorstellung. Demnach ist Islam keine Religion, sondern eine christliche Häresie. Mohammad habe seine Lehre von einem arianischen Mönch bekommen, der ein Apostat und sogar Verfasser des Korans gewesen sei. Diese mysteriöse Informationsquelle Mohammads habe ihn verzaubert, und Mohammad sei selbst ein Magier gewesen. Außerdem hatte man bis zur ersten Koranübersetzung ins Lateinische (1143), also fast 500 Jahre lang, keine authentische Vorstellung vom Islam. Von einzelnen Theologen (wie Thomas von Aquin, der Muslime nicht als Apostaten, sondern als „Heiden““ anerkennt.) abgesehen, waren die Abhandlungen vom Spott, Polemik, Beleidigungen und offener Abneigung geprägt. Die Eroberung Konstantinopels wirkte wie ein Schock und trieb die Ablehnung und Haß gegen Islam und die Türken auf die Spitze. Äneas Sylvius Piccolomini (der spätere Papst Pius II) sagte nach dem Fall von Konstantinopel: „In der Vergangenheit wurde wir in Asien und Afrika , also in fremden Ländern geschlagen. Jetzt trifft man uns aber in Europa, unserer Heimat, unserem Zuhause…“ Diese Worte könnten auch heute gesagt worden sein. Der Papst plädierte für einen neuen Kreuzzug, der aber keine Unterstützung fand. Die Belagerung von Wien durch die Osmanen (1592) verhärtete die Fronten und die antiislamische Polemik wurde noch giftiger. Sogar Martin Luther verfasste mehrere antitürkische Schriften. Luthers Schriften stellen einen Rückschlag in islamisch-christlichen Beziehungen dar. In seiner „Vermahnung zum Gebet wider Türken“ macht Luther aus seiner antiislamischen Haltung keinen Hehl, wenn er vom „Teufelsdreck“ oder vom „lesterlichen Mahmet“ spricht. Luther sieht im Islam nicht mehr nur Heidentum, sondern eine entscheidende antichristliche Macht der Endzeit. (vgl. Lexikon des Islam: Christentum und Islam, Digitale Bibliothek, Band 47, Seite 298) Erst die europäische Aufklärung ab Mitte des 18. Jhdts veränderte im Zuge der Religionskritik und Toleranz die Islamvorstellung. Das erste sachlich-wissenschaftliche Buch über den Islam wurde von Hadrian Reland im Jahre 1705 „De religione mohammedica“ geschrieben, das auch noch heute Beachtung findet. Lessings „Nathan der Weise“ im 18. Jhdts. setzt Christentum, Islam und Judentum als gleichberechtigte Religionen auf gleiche Stufe. Die sachliche Forschung wurde im 19. Jhdt. fortgesetzt (Goldziher u.a.) und vertieft. Diese aufklärerischen Bemühungen fanden aber außerhalb der Kirche statt und hatten kaum Einfluß auf die christliche Theologie und Politik. Europäische Mächte gingen im Zeitalter des Kolonialismus mit der gleichen mittelalterlichen Ignoranz und Arroganz gegen islamische Gesellschaften vor. Missionare sahen in Muslimen Heiden, die man bekehren sollte. Erst ab den 60er Jahren dieses Jahrhunderts (II. Vatikanisches Konzil) hat sich allmählich auch in der Kirche durchgesetzt, daß der Islam eine eigene Offenbarungsreligion ist. Eine relativ vorurteils- und hassfreie Islamauseinandersetzung ist also sehr jung und fragil und geht mit europäischer Tradition nicht konform. Es kann nicht wundern, daß sie Rückschläge erlebt, denn das historische Kollektivgedächtnis der Menschen ist für die Aufnahme negativer Bilder bereit.

Auf der anderen Seite hat aber Europa gegenüber den USA einen großen Vorsprung: Europa hat seine Kämpfe mit dem Islam bis zur Erschöpfung durchgefochten, während die USA als erfahrungsloser Neuling wieder von Kreuzzügen sprechen.

Diese neue Phase ist die Amerikanisierung des christlich-islamischen Konfliktes. Wir sollen den Ablauf dieses gefährlichen Konflikts nicht amerikanischen Hardlinern und islamischen Fanatikern überlassen.

Hadi Resasade